更新日:2025.10.30

飲酒対策

飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合は?裁判例を交えて解説

飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合ですが、通常の交通事故とは異なり、加害者の責任が大きく加算される傾向があります。

アルコールの影響によって注意力や判断力が低下し、正常な運転が困難になるため、事故の危険性が高まるとされているためです。

交通ルールを守っていた被害者との衝突であっても、加害者が酒気帯びや酒酔い状態であれば、過失割合が「10対0」に修正されるケースもあります。

今回の記事では、飲酒運転は過失割合に影響するのか、裁判例を交えながら解説していきます。

目次

飲酒運転は過失割合に影響する

飲酒運転が事故の過失割合に与える影響は非常に大きく、通常の交通事故と比べて加害者側の責任が重く評価されます。

たとえば、通常の事故で加害者と被害者の過失割合が「7対3」とされる場面でも、加害者が酒気帯び運転だった場合には「8対2」「9対1」と修正されることがあります。

これは、飲酒によって注意力や判断力が著しく低下し、事故の危険性が高まるとされているためです。

飲酒運転の事故で過失割合が「10対0」になる可能性はある?

飲酒運転による事故では、加害者の過失が極めて重大と判断されるため、過失割合が「10対0」になる例もありますが、事故態様により異なります。

特に次のような状況では、被害者に過失がないと認定される可能性が高いです。

- ・加害者が酒酔い運転で著しく注意力を欠いていた

- ・被害者が交通ルールを守って安全運転をしていた

- ・飲酒していた加害者が、信号無視や逆走などの危険行為をしていた

このような場合は被害者に過失がないとされ、加害者の責任が全面的に問われることになります。

飲酒運転は「修正要素」として強く作用し、通常の事故よりも加害者の過失が大きく加算されるのです。

飲酒運転で事故を起こすと一発で免許取り消しになる?

飲酒運転で事故を起こした場合、免許取消処分となる可能性は高いです。

道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上で「酒気帯び運転」となります。身体に酩酊状態が認められると「酒酔い運転」として、より重い処分が科されます。

酒酔い運転で事故を起こした場合は、原則として免許取消となり、欠格期間も最長で10年となる場合もあります。

酒気帯び運転でも事故の内容が重大であれば、(道路交通法第103条・同施行令33条に基づき)免許取消の対象になることがあります。

アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったと判断されれば、行政処分は厳しくなり、過失割合の評価にも大きく影響します。

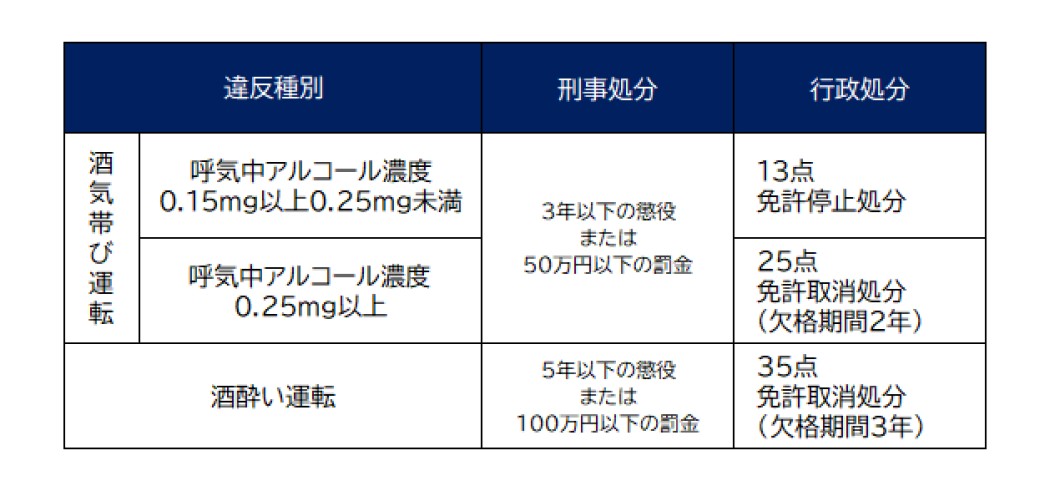

酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則は、次の表を参考にしてください。

※違反点数及び処分内容は、過去3年間の前歴や累積点数により変動することがあります。

※酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができない状態です。

飲酒運転をすると自動車保険の補償対象外になる可能性が高い

飲酒運転による事故は、自動車保険の補償対象外となる可能性が高いです。

多くの保険契約では、故意または重大な過失による事故は免責事項とされており、飲酒運転はその典型例とされています。

特に酒気帯び運転や酒酔い運転で事故を起こした場合、加害者側の過失が重く評価されるだけでなく、免責や求償の対象となる場合があります。

任意保険の対人・対物賠償は、一時的に立て替えられることがあります。しかし、後に加害者本人に全額請求される「求償」が行われることもあるため、経済的にも重大な負担を負うことになります。

飲酒運転で過失割合が修正された裁判例

千葉地方裁判所が平成21年7月14日に言い渡した判決では、加害者が酒気帯び運転をしていたことが過失割合の修正要素として重く評価されました。

事故の内容

この事故の内容は、原告が同乗する車が右折の合図をして進路変更したところ、進路変更した通行帯の後方から直進してきた被告が運転する車が衝突した、というものです。

交通事故当時、被告は酒気帯び運転をしていたため、裁判では過失割合が争点の一つになりました。

過失割合はどうなったのか?

裁判所は、基本的な過失割合について、次のように判断しました。

- ・原告(進路変更車):70

- ・被告(後続直進車):30

そして、被告の修正要素について、速度超過で20%加算、無免許運転で20%加算、酒気帯び運転で20%加算することを認めました。

原告側の修正要素については、右後方確認の不十分で10%加算することを認めています。

最終的な過失割合は、基本過失割合に双方の修正要素を考慮して、次のように変わっています。

- ・原告(進路変更車):20

- ・被告(後続直進車):80

被告が酒気帯び運転をしていたため、飲酒による過失割合は20%加算されました。

また、被告が酒気帯び運転に加えて、速度超過や無免許での運転だったため、過失割合が逆転した判例となっています。

まとめ

飲酒運転で事故を起こした場合の過失割合は、通常の交通事故よりも加害者の責任が重く評価されます。

アルコールによる判断力の低下は重大な過失とされ、状況によっては「10対0」となる可能性もあります。

免許取消や保険不適用など、法的・経済的なリスクも極めて高いため、飲酒運転は絶対に避けるべき行為です。