2025.08.25

飲酒対策

飲酒運転で過失割合はどう変わる?免許取り消しや罰則についても解説

飲酒運転は重大な交通違反であり、事故を引き起こした場合、過失割合に大きな影響を及ぼします。

特に酒酔い運転では、運転能力が著しく低下しているため、過失割合がより厳しく修正されやすいです。

一方で、被害者が飲酒運転をしていた場合も過失割合が加算されることがあり、事故の状況によっては責任の分配が変わる可能性があります。

今回の記事では、飲酒運転で過失割合はどれくらい変わるのかを中心に、飲酒運転で事故を起こしたらどうなるのかについて解説していきます。

目次

飲酒運転とは「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のこと

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。

酒気帯び運転は、運転者の呼気中のアルコール濃度が一定の基準(呼気1リットル中0.15mg以上)を超えている場合に適用されます。

アルコールの影響が軽度であっても、基準を超えれば違反となり、免許停止や罰金などの行政処分が科されます。

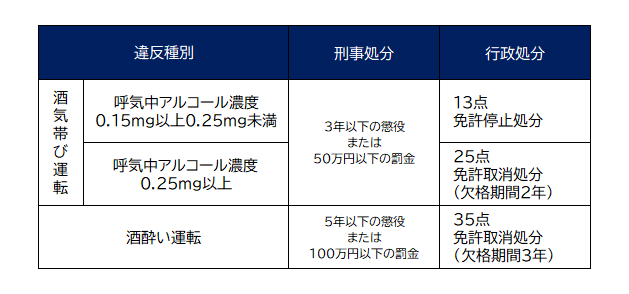

酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則は、次の表を参考にしてください。

※酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができない状態です。

アルコール濃度に関係なく、歩行が困難だったり言動が不明瞭だったりなどの状態が確認されると、「酒酔い運転」とみなされます。

酒気帯び運転よりも重い罰則が科され、免許取消や懲役刑の可能性もあります。

関連記事:酒気帯び運転とは?酒酔い運転との違いやそれぞれの基準値と罰則もあわせて解説 | SAFETY LIFE MEDIA

飲酒運転で過失割合はどれくらい変わる?

飲酒運転による交通事故では、過失割合が大きく変わることがあります。こちらでは、飲酒運転で過失割合はどれくらい変わるのかについて、解説していきます。

過失割合が5~20%程度の加算

飲酒運転による事故では、通常の過失割合に加えて5〜20%程度の過失が加算される可能性が高いです。

通常の事故では、双方の過失を考慮して割合が決まりますが、飲酒運転の場合は「著しい過失」や「重過失」とみなされ、加害者側の責任が増加します。

特に「酒酔い運転」の場合は、運転能力が著しく低下しているため、より厳しい判断が下されると思ってください。

※過失割合の加算幅は、判例や保険会社の実務上の例に基づく目安であり、事故の状況や当事者の主張により異なります。

被害者が飲酒運転をしている場合は?

被害者が酒気帯び運転をしていた場合も、5〜20%程度の過失が加算される可能性があります。

たとえ被害者であっても、飲酒運転が事故原因の一部とみなされれば、過失割合が修正されるためです。

飲酒運転の事故で過失割合が10対0になるケースはある?

飲酒運転による事故で、過失割合が10対0になるケースは事故の内容によります。

たとえば、加害者が飲酒運転をしながら、信号無視や逆走などの重大な違反を伴って事故を起こした場合です。

このケースでは被害者に過失が認められず、加害者側が100%の責任を負う可能性が高くなります。

飲酒運転で事故を起こすとどうなるのか?

飲酒運転で事故を起こすと、免許取り消しになる可能性が高いです。また、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死罪」となり、重い刑罰が科されます。

そして、被害者やその家族への慰謝料も増額されます。

免許取り消しになる可能性が高い

飲酒運転で事故を起こすと、免許取り消しになる可能性が高いです。

酒気帯び運転の場合、呼気1リットル中0.15mg〜0.25mg未満であれば、違反点数は13点です。そのため、「免許取り消し」ではなく「免許停止」という処分になります。

ただし交通事故を起こすと、最低でも違反点数が3点加算されるため、合計の違反点数が16点となり、「1年間の免許取り消し処分」になります。

警視庁の情報を参考にすると、飲酒運転は「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における」と考えるのが妥当でしょう。

刑罰は「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死罪」

飲酒運転による死亡事故は、非常に重い罪に問われます。適用される主な罪状は「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」です。

過失運転致死傷罪は、飲酒運転が直接の原因ではなく、過失による事故と判断された場合に適用されます。刑罰は「7年以下の懲役または禁錮」、または「100万円以下の罰金」です。

危険運転致死傷罪は、飲酒によって正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合に適用されます。1年以上の懲役が科され、悪質な場合は最長20年の懲役となる可能性があります。

過失運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条」で、危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条」により規則が定められています。

関連記事:危険運転とは?危険運転の種類や罰則、対処法| SAFETY LIFE MEDIA

慰謝料の増額

飲酒運転による事故では、被害者やその家族への慰謝料が通常の交通事故よりも増額される傾向があります。

これは、飲酒運転が悪質な行為とみなされ、被害者の精神的苦痛が大きいと判断されるためです。

一般的に、慰謝料の増額幅は20〜50%程度とされ、加害者の飲酒の程度や事故の状況によって変動します。

※増幅額は事故の内容や加害者の飲酒状況等により裁判所が個別に判断します。

特に死亡事故の場合、遺族への慰謝料は高額になり、示談交渉や裁判で増額が認められるケースが多いです。

飲酒運転は被害者に深刻な影響を与えるため、厳しい賠償責任が問われることになります。

飲酒運転は保険の適用にも影響する

飲酒運転による事故は、保険の適用にも大きな影響を及ぼします。被害者への補償は通常通り行われますが、加害者自身の損害については補償が制限されるのが一般的です。

たとえば「対人・対物賠償保険」は適用されますが、「人身傷害保険や車両保険」は免責となるでしょう。

さらに、車両保険の契約を更新する際に、保険料の大幅な増額や契約解除が行われる可能性があります。

保険会社によって対応は異なりますが、飲酒運転は重大な違反とみなされるため、慎重な対応が求められます。

※保険の適用可否は契約内容や特約条項によって異なるため、詳細は各保険会社に確認が必要です。

関連記事:飲酒運転加害者に対する保険の有無は?補償内容や適用範囲を解説 | SAFETY LIFE MEDIA

まとめ

飲酒運転で事故を起こすと、過失割合が加算される可能性が高いです。これは加害者である場合はもちろん、被害者であっても同様です。

飲酒をすると運転能力が低下するため、事故につながる恐れが高いです。飲酒運転で事故を起こすと、免許取り消しや重い刑罰が待っています。

「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」の心がけを大切にして、飲酒運転は絶対にしないようにしてください。