2025.09.30

飲酒対策

飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合の示談金相場とは?

飲酒運転で交通事故を起こしてしまったときの示談金は、通常の交通事故と比べて大幅に増額される傾向があります。

特に人身事故では慰謝料や治療費、休業損害などが加算され、加害者の負担は非常に重くなります。

また、飲酒運転は道路交通法等により厳しく処罰されるため、示談交渉は慎重に進める必要があります。

こうした事案では、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することで、適切な対応と交渉が可能になります。

目次

飲酒運転で事故を起こすとどうなる?

飲酒運転で事故を起こした場合、刑事罰・行政処分・民事上の賠償責任が並行して発生します。こちらでは、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の罰則、人身事故を起こした場合の罰則について解説していきます。

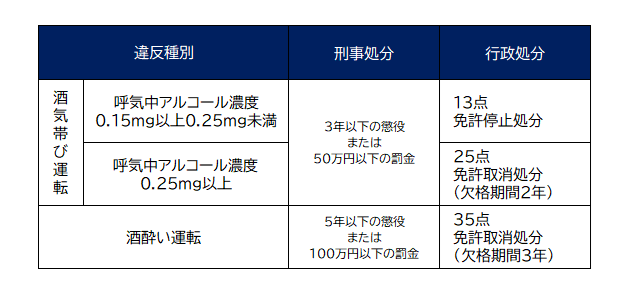

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の罰則

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、罰則も大きく異なります。

酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度が0.15mg以上の場合は違反点数13点、免許停止90日が科されます。(道路交通法第117条の2の2)

呼気中アルコール濃度が0.25mg以上の場合は違反点数25点で、免許取消処分の対象です。刑事処分はそれぞれ3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2)

一方、酒酔い運転はアルコールの影響で正常な運転ができない状態で、違反点数35点、免許取消になります。刑事処分は5年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の1)

さらに、事故を伴う場合は、これらに加えて民事上の損賠賠償責任や示談金の支払いが生じます。任意保険が免責となる場合もあり、加害者の経済的負担は極めて重くなります。

関連記事:酒気帯び運転とは?酒酔い運転との違いやそれぞれの基準値と罰則もあわせて解説 | SAFETY LIFE MEDIA

人身事故を起こした場合

飲酒運転で人身事故を起こした場合、加害者には「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」が適用されます。

「過失運転致死傷罪」は過失によって人を死傷させた場合に問われ、懲役7年以下の刑事罰の対象です。

一方、酒に酔って正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合は「危険運転致死傷罪」となり、より重い罰則が科されます。

死亡事故なら最長20年の懲役もあり、示談金も高額化すると思ってください。保険の適用外となるケースも多く、加害者の経済的負担や社会的負担は極めて大きいです。

関連記事危険運転とは?危険運転の種類や罰則、対処法| SAFETY LIFE MEDIA

飲酒運転の示談金はいくらくらいなのか?

飲酒運転の示談金はいくらくらいなのか、こちらでは人身損害と物損事故に分けて解説していきます。

人身損害

飲酒運転による人身事故では、示談金の金額が通常の交通事故よりも高額になる傾向があります。

示談金は主に「慰謝料」「休業損害」「治療費」の3つで構成され、被害者の負傷の程度や生活への影響によって大きく変動します。

次の表は、示談金の目安となる金額の一例です。

| 軽傷の場合 | 重傷・後遺障害あり | |

| 慰謝料 | 数10万円〜100万円 | 数100万円〜1,000万円以上 |

| 休業損害 | 数万円〜数10万円 | 数10万円〜数100万円 |

| 治療費 | 実費 (数万円〜数10万円) |

実費+将来費用 (数10万円〜数100万円) |

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償です。軽傷でも数10万円、重傷や後遺障害が残る場合は、数100万円から1,000万円以上になることもあります。

飲酒運転は加害者の責任が重く見られるため、慰謝料が増額されやすいのが特徴です。

休業損害は、被害者が事故によって仕事を休まざるを得なくなった期間の収入減を補償するもので、職種や収入に応じて算定されます。

治療費は通院・入院費用のほか、重傷や後遺症が残る場合は、将来的なリハビリ費用なども含まれます。

物損事故

物損事故とは車両や建物など、人以外の物に損害が生じた場合を指します。一般的な物損事故では、車の修理費や代車費用などが中心となり、5万円〜30万円程度が相場です。

ただし、飲酒運転では保険会社が対応を拒否する可能性があるため、加害者の自己負担が増えやすいと言えます。

飲酒運転の場合は慰謝料が増額される

飲酒運転の場合は、慰謝料が増額される可能性が高いです。こちらでは、その理由と過失割合の変動について解説していきます。

慰謝料が増額される理由

飲酒運転による事故では、被害者への慰謝料が通常より高額になる傾向があります。その理由は、加害者の行為が「故意に近い重過失」とみなされるためです。

酒を飲んだ状態で運転すること自体が危険性の高い行為であり、社会的非難も強く、被害者の精神的苦痛は大きく評価されます。

また、加害者の反省の度合いや謝罪の姿勢が不十分な場合、示談交渉での慰謝料増額要因となることもあります。

保険会社の対応も厳しく、加害者本人が高額な賠償責任を負うケースも少なくありません。

過失割合はどれくらい変わる?

飲酒運転による事故では、加害者側の過失割合が大きく修正される可能性が高いです。通常の交通事故では、双方の運転状況や信号の有無などをもとに過失割合が決まります。

しかし、加害者が酒気帯びまたは酒酔い状態で運転していた場合、著しい過失とみなされ、過失割合が10〜20%程度加算されるでしょう。

被害者側に一部過失があったとしても、飲酒運転という重大な違反行為が加害者側にあるため、損害賠償の負担はほぼ加害者が背負うと思ってください。

飲酒運転で事故を起こしたら弁護士に相談を

飲酒運転で事故を起こしたら、弁護士に相談して示談交渉に入りましょう。こちらでは、示談金交渉の流れについて解説していきます。

①弁護士に相談する

飲酒運転で事故を起こしたら、被害者との示談交渉は極めて慎重に進める必要があります。そのため、交通事故に詳しい弁護士に早期に相談するのがおすすめです。

加害者側の過失が重大と判断されるため、慰謝料や治療費などの賠償額が高額になる傾向があり、交渉が難航することも珍しくありません。

弁護士は法的な視点から示談内容を整理し、被害者との交渉を代行してくれるため、精神的負担の軽減にもつながります。

また、刑事処分や行政処分への対応も含めて、適切な助言を受けることが可能です。

②示談交渉に入る

飲酒運転で交通事故を起こすと、刑事・行政処分とは別に、被害者との間で示談交渉が必要です。

示談では治療費や慰謝料、休業損害などの賠償金額を話し合います。飲酒運転で事故を起こした場合、加害者の責任が重く見られるため、金額が通常よりも高額になりやすいです。

話し合いでは被害者が感情的になることもあり、交渉が難航することも珍しくありません。早めに弁護士へと相談し、法的な視点から適切な対応を進めるようにしましょう。

③調停と訴訟を待つ

飲酒運転による事故で示談が成立しない場合、被害者側が民事調停や訴訟に踏み切ることがあります。

調停とは、裁判所を通じて話し合いを進める制度です。第三者の関与により合意形成を目指しますが、合意に至らなければ訴訟に移行します。

訴訟では裁判官が賠償額を判断し、加害者に支払いを命じる判決が下される可能性があります。

飲酒運転は社会的非難が強く、過失の程度も重いため、慰謝料や損害賠償が高額になる傾向があります。

まとめ

飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合の示談金は、慰謝料や治療費、休業損害などが加算され、通常よりも高額になりやすいです。

加害者の過失が重く見られるため、示談交渉は慎重に進める必要があります。法律の専門知識を持つ弁護士に相談することで、精神的・経済的負担を軽減しながら、適切な対応をすることができます。